Música ¿lenguaje universal?

¿Es la música ese lenguaje universal tantas veces definido así? ¿Es la música inherente al ser humano? ¿El concepto música (en general) es igual para todas las culturas?

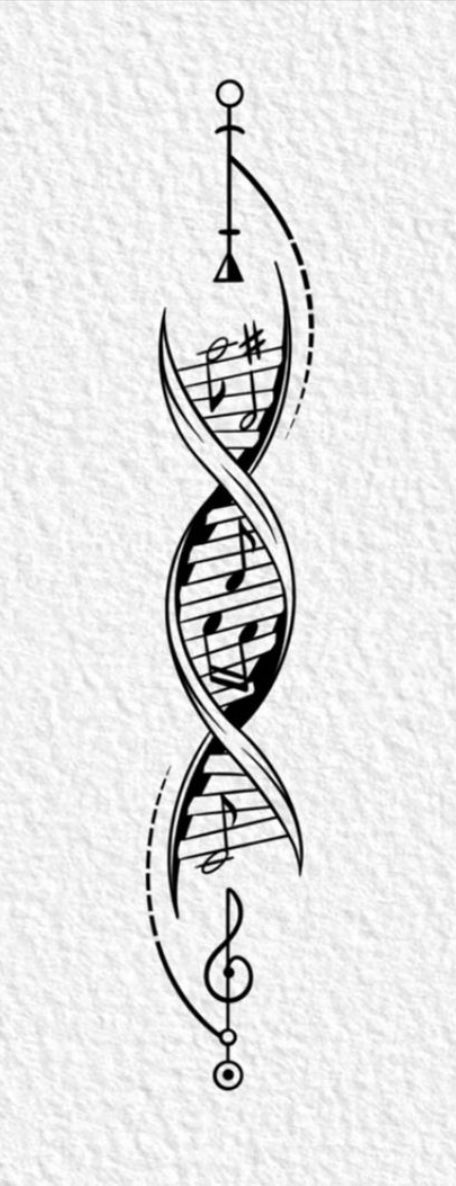

Si realmente la música es universal y todas las culturas y pueblos del mundo tienen su música, cabría pensar que puede tener una base biológica/genética. Hay cierta dicotomía con el enfoque “culturalista”, es decir, que la música es puramente cultural sin base genética alguna.

Esta dicotomía viene de lejos. Ya en el s. XIX tenemos a Darwin que en “The Descent of Man” propone que la música y los ritmos surgen de la necesidad de nuestros ancestros de buscar apareamiento. Por otro lado está William James, quien dijo (también en el XIX) en su “Principles of Psychology” que ve la musicalidad humana como un subproducto fortuito del funcionamiento de nuestra mente.

Hay ciertos aspectos que pueden apuntar a la biología, como nuestra capacidad de reconocer melodías independientemente de a qué altura del sonido se empiece, es decir, el oído relativo. Puedes reconocer una canción si la canta o toca un instrumento grave como uno agudo. Esta capacidad ocurre sin entrenamiento específico y sin esfuerzo en los humanos y no se da en otras especies con un sistema auditivo complejo. Sin embargo, esto no significa que los humanos tengamos un sistema específico para la música. Esta peculiaridad se puede explicar como una exaptación de la infraestructura neuronal para el habla. Las caídas y subidas de las “melodías” habladas nos sirven para distinguir diferentes categorías, por ejemplo si lo que se dice es una pregunta, independientemente de quien la formule.

Otro aspecto que apunta a la biología es nuestra capacidad de seguir el tempo, el pulso de la música. Pocas especies pueden hacerlo, y te sorprenderías de cuáles pueden, como puedes comprobar en este link. En cualquier caso, explicar la música desde un punto de vista biológico es complejo y nada claro. Pero la musicalidad como exaptación de la infraestructura para el habla coloca más cerca a la música de ese lenguaje universal tan evocado.

Antes de nada deberíamos plantearnos cómo de universal es el propio concepto “música”. Para esto, los estudios lingüísticos tienen mucho que aportarnos. Y sorprendentemente no es tan universal como pueda parecer en un principio. Lejos de los límites de las sociedades WEIRD, no es tan fácil encontrar la palabra “música”. Por ejemplo, en la etnia Igbo de Nigeria sólo tienen la palabra “nkwa” para música y danza, sin distinción. No existe palabra específica para música únicamente. El pueblo Basonge de Zaire tiene nombres individuales para los distintos géneros de música pero no una palabra genérica (música) para englobarlos a todos. Si ni siquiera el concepto es universal, ¿como podría ser la música ese lenguaje universal? La analogía con el lenguaje es difícil y la mayor parte de las veces, cuando estamos hablando de música, hablamos de “nuestra” música, es decir, hay cierto etnocentrismo. Pero incluso así, la música es un sistema formal gobernado por reglas, sin embargo, si es música sin texto no hay significado unívoco. Esto abre el abanico de posibilidades mediante lo connotativo, mientras que lo denotativo está ausente.

Teorías como las de Charles Sanders Pierce o Charles William Morris nos acercan a la triple relación del signo lingüístico: con la idea (relación semántica), con los hablantes (relación pragmática) y con los restantes signos del sistema (relación sintáctica). No es difícil deducir que la música no puede ser un lenguaje porque no existe relación semántica, aunque los músicos al analizar usemos mucha terminología lingüística como frase, acento… Además, la interpretación musical no es (únicamente) la ejecución del código lingüístico.

En resumen, la aparente dicotomía entre lo natural/biológico y lo cultural, no representa antagonismo (o no debería) ya que la música ofrece un lugar común donde teorizar e investigar cuestiones filosóficas y científicas de manera más amplia sobre esta divergencia. La analogía con el lenguaje resulta difícil, aunque cuando se habla de música como lenguaje universal se suele aludir a que las fronteras culturales no son sinónimos de muros o alambradas. Tampoco las fronteras entre disciplinas del conocimiento. ¿Y entonces? ¿Cuál es la respuesta a las cuestiones del subtítulo? Se puede decir que es transcultural, aunque a veces el límite de lo que es y no es música se diluya. La dicotomía no es antagónica y la universalidad parece apuntar más a un consuelo del deseo de la humanidad por entenderse. Una expectativa.

REFERENCIAS

Gould, S. J. & Vrba, E.S. (1982). Exaptation-a missing term in the science of form. Paleobiology, 8(1), 4-15.

Patel, A. D. (2021). Human Musicality and Gene-Culture Coevolution: Ten Concepts to Guide Productive Exploration. The Science-Music Borderlands. The MIT Press.

Peirce, Ch. S. (1992). The Essential Peirce, 2 vols., N. Houser et al (eds.) Bloomington, IN: Indiana University Press.

Tellez, J. L. (2010). Apuntes para una visión lingüística de la música. Quodlibet, 46.

Trehub, S.E., Becker, J. & Morley, I. (2015). Cross-cultural perspectives on music and musicality. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370(1664), 20140096.